西南大学音乐学院“社会心理服务的音乐训练创新模式”亮相第二届全国社会心理服务创新发展大会

2025-03-25 17:01:43 来源: 第1眼TV-华龙网

近日,第二届全国社会心理服务创新发展大会在四川省自贡市成功召开。本次大会以“共建·共治·共享——以社会心理服务高质量发展推进国家治理体系和治理能力现代化”为主题,由国家心理健康和精神卫生防治中心、华夏时报社等单位共同主办。中央政法委、最高人民检察院、教育部等中央及国家机关相关部门派出代表参加了会议,来自全国各地的社会心理服务行业学协会、试点地区的党政部门、科研机构、教育及医疗机构、社会组织以及国际组织等共计2000余人现场参会。

西南大学音乐学院中国音乐心理健康研究所与重庆市精神卫生中心受邀参会,并在自贡市委党校明德楼报告厅举办了一场独特的音乐训练工作坊——“五音”练心:社会心理服务的音乐训练创新模式——怀旧音乐‘反思’训练工作坊。该工作坊由郑茂平教授带领的研究所团队承办,受到与会者的高度评价,获得了广泛的关注和认可。

本次社会心理服务的音乐训练创新模式工作坊形成了社会心理服务音乐反思训练“三阶段”模型:——“观景”——“入理”——“见行”。工作坊提出的如下通俗易懂的内容主旨获得与会者高度认同:“听见”音乐“看见”我!我“忆”我“审”我来“做”!

本次工作坊由郑茂平教授全程主持。郑教授首先通过视频讲解了影响心理健康的几个重要因素,特别强调了“时空论”对情感与行为的深远影响。郑教授指出,音乐作为一种独特的艺术形式,能够在短时间内打破时空的界限,唤醒个体潜意识中的情感记忆。音乐不仅能够引导我们在精神世界中穿越不同的时空,还能回溯往昔的情感经历,进而促进深层的反思与自我调整,从而在整体上提升体心理健康水平。

随后,郑教授介绍了研究团队经过多年研究提出的音乐心理健康干预的12个工作坊。这次展示的“怀旧音乐”“反思”训练工作坊就是其中之一。此外,重庆市精神卫生中心党委书记钟吉元,重庆市精神卫生中心党委委员、副主任,副主任医师陈黎明也对本次工作坊的理念和结构进行了介绍。钟书记指出,心理健康的提升不仅仅是生理层面的关注,更是情感与认知的综合调节;陈副主任则强调,在群体协作和艺术表达中,我们能够更好地整合历史经验与现实需求,从而在情感的表达与情境的创造中找到更加和谐的解决方案。

工作坊第一个环节“音乐观景”训练——反思情景进入训练

这一环节主要通过怀旧音乐的引导,唤起参与者回忆与个人经历相关的深层情感记忆,从而帮助他们进入一种更为深刻的反思状态。在此环节中,郑教授通过一系列音乐训练引导参与者体验情感的变化与反思过程。郑教授首先带领大家进行“微笑”训练,参与者通过聆听四首情绪色彩各异的音乐,快速切换情绪,体验情感的起伏与变化,从而感受情绪的丰富性。郑教授特别强调,情感的丰富性对于情感反思的激发至关重要。若个体的情感未被有效激发,便难以进行深刻的自我反思。

在接下来的“投射”训练阶段,郑茂平教授引导薛叶丹老师、岳启宗老师通过演绎经典歌曲《我的祖国》,让参与者聆听《我的祖国》中的歌词“波浪宽、风吹稻花香两岸”,引导他们通过多感官的体验(如感受河水的流动、闻到稻花的香气、听到风吹稻田的声音),加深音乐与情感记忆的联结,从进入到反思的“语境”!

在“角色扮演”训练中,刘潇林老师和陈黎老师分别通过声乐作品《驼铃》和器乐作品《百鸟朝凤》,引导参与者进入不同角色语境进行情感反思。

“适应性训练”中,通过西南大学音乐团队的小合奏《花好月圆》,帮助参与者理解如何将音乐训练中的情感调节与适应性策略应用到反思过程中,从而更好地应对“反思”语境中的压力与挑战。

工作坊第二个训练环节“音乐入理训练”——反思公理规范寻找

该阶段主要通过怀旧音乐的引导,进入反思环节中寻找社会公理与规范,以判断过去事件的正误。通过古诗词音乐的引导,让人们体验与理解“抑扬顿挫”训练、“虚实相生”、“张驰有度”、“刚柔并济”和“动静相宜”等中华传统文化中的规范,帮助参与者更好地理解和反思过去的事物,从而做出更加准确和合理的判断。薛叶丹老师演唱了两首经典的中国古诗词音乐作品。其中《春晓》主要表达了人与自然和谐相处的主题,通过描绘自然的美好与平和,启发参与者在审视社会规范时,思考人类与自然、人与社会之间的和谐关系。《竹枝词》则表达了对爱情“信任”与“忠诚”的生活准则。郑茂平教授在训练过程中特别强调,演唱时需要注重诗句的平仄交替——即音高的变化与节奏的起伏,形成自然的抑扬顿挫,使音乐表达更具情感张力,文化规范表达更准解。

在这一过程中,刘晶的古琴演奏与薛叶丹老师的演唱相得益彰,展现了古琴演奏中的“刚柔并济”的文化特色。郑教授特别强调,在传统文化的音乐训练中,情感与理性是交织在一起的。通过这一训练,参与者不仅学习了古诗词的音乐,更通过对中国传统文化的深入了解,建立了对传统文化规范的认同。

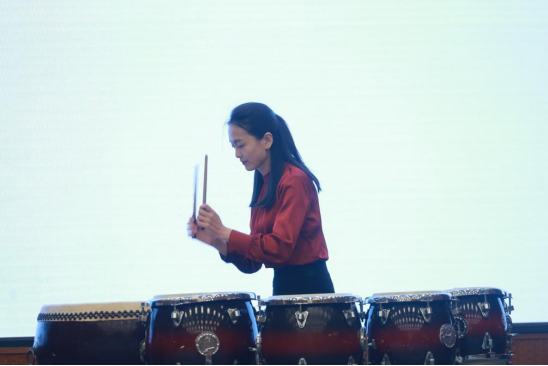

工作坊第三个环节“音乐见行”训练——反思行为实施训练

该环节由独具特色的打击乐团队完成,旨在帮助参与者通过训练建立修正和完善过去行为中不足的思维方式,从而达到自我改进与提升。在这一阶段,参与者通过多感官的协作和互动,首先体验了日常生活中常见器具的节奏性与音乐性所表现的行为。在“行为形态、行为控制、行为选择、行为连接、行为呼收.”训练中,参与者通过欣赏团队成员演绎节奏片段,体验了打击乐器的强弱对比等行为展示作用。这一训练不仅增强了参与者的行为认知意识,更帮助他们深刻理解行为与心理的重要性。最后,在经历了上述训练后,团队成员在优良行为展示中演奏了充满生命力的《龙腾虎跃》。此次训练为参与者提供了一个深刻反思的平台,让他们在音乐的体验中获得行为与心理的双重塑造,进而达到身心合一的状态,完成反思的“全过程〞。

通过此次工作坊,参与者深刻认识到反思意识和反思能力在心理健康中的重要性。在短短的三个小时内,大家通过简明而深入的学习,掌握了如何利用反思来进行心理调节。

华夏时报社副社长闫洪丰在工作坊结束时表示,本次活动是有效、动听、耐看。他提到,怀旧音乐“反思”工作坊的设计与呈现充分展现了中华传统文化中的礼乐元素,并通过音乐这一载体,帮助参与者在心灵上获得治愈的同时,也加深了他们对中华文化的理解与认同。

与会者普遍对本次工作坊给予了高度认同,认为这种跨学科工作坊不仅展示了社会心理服务的创新方法,也为传统文化与现代心理学的融合提供了宝贵的实践经验。(来源:西南大学音乐学院)

责任编辑:王凤

发言请遵守新闻跟帖服务协议

发言请遵守新闻跟帖服务协议