涪江之上 藏在新旧电站里的光阴故事

2025-02-18 06:28:26 来源: 重庆日报

日前,首批川渝合作重大项目和成渝地区双城经济圈建设的标杆示范项目——双江航电枢纽工程首台机组在潼南成功并网发电。双江航电枢纽工程建成投用后,每年可提供清洁能源1.85亿度,船闸年通过能力为936万吨,将进一步畅通涪江“黄金水道”,为重庆及四川沿江地区社会经济高质量发展注入新动力。

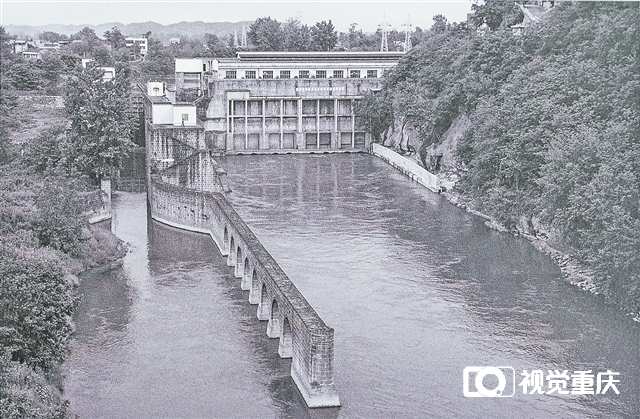

双江航电枢纽工程的投用,也宣告着距其咫尺之遥的潼南三块石电站,彻底完成了历史使命,从此时光清浅、岁月静好。

建成于1979年的潼南三块石电站,让潼南实现了城乡全面通电,从缺电县一跃成为余电县,并开始向外送电,在潼南乃至周边区域的经济社会发展历程中具有里程碑式的意义。

涪江之上,双江航电枢纽工程和三块石电站新旧两座水利工程,仿佛两个时代互相守望。近日,重庆日报记者走进潼南,深度挖掘两座电站背后更迭与传承、历史与今天的故事。

历经波折 三块石电站终上马

时间回到1976年6月18日。

当天,中共潼南县委第三届五次全委会召开,会议主题是讨论修建水电站事宜。

会中,时任潼南县委书记何绍兴倏地站了起来,有力地挥动手臂,指着会议室昏黄如豆的灯光,大声说道:“同志们,请看呀!这就是我们县委机关的电灯,这和煤油灯有啥区别!在城镇,在农村,在广大的老百姓那里,比这里还好吗?在工厂,在企业,在一间间车间里,比这里还好吗?如何改善生活?如何提高生产?如何抵抗灾害……大家说,我们的电站,要不要修呀?”

“要!”会场响起炸裂般的呼声,爆发经久不息的掌声……

“楼上楼下,电灯电话……那时我们最大的心愿就是有电。”今年81岁的苏应光曾任职潼南水电厂党委书记,对当时的情形记忆犹新。

20世纪50年代初,潼南建起了第一座火电厂,县城亮起了第一盏电灯。但煤气发电容量不大,尽管潼南之后又建了几座小水电站,但依然不能满足县城居民的用电需求,广大乡村基本仍处于油灯时代。

因为缺电,当时修建的很多水利设施、提灌站等也无法正常使用;而在水涝之年,穿境而过的涪江和琼江肆虐,许多农作物颗粒无收。

涪江绵延700余公里,是流经潼南最大的河流。奔腾不息的水流里,蕴藏着巨大的电能。

潼南县委于1963年10月首次向当时的四川省水利厅报送了在涪江上兴建引水式电站的规划报告,并于1966年决定建设“三块石电站”。

“当年8月份组建指挥部,随即在各乡调石工1000余人,采石备料。”虽已是耄耋之年,苏应光对当时的情形却记忆深刻,“1967年四川省通知电站项目下马,后来三块石电站全面停工。”

1975年底,潼南百废待兴,现代化农业、工业建设能源需求更加旺盛,电力供需矛盾异常突出。

1976年6月,中共潼南县委三届五次全委会作出了《关于加速三块石电站建设的决定》,提出“自己动手、全民办电、土法上马、自筹资金、国家补助、国社合办修三块石电站”,1977年2月正式获批。

人定胜天 6万人肩挑背扛终建成

“当时四川省水利厅专家组现场勘察,决定采用筑拦河滚水大坝、混合式长引水渠方案。”苏应光告诉重庆日报记者,具体来说就是在涪江畔的桂林坝三块石处筑滚水大坝,拦截涪江,引水流入15公里多长的运河,至莲花寺处建电站发电。

建设方案确定,潼南就立即组织设计、施工。

“那时穷啊,哪里请得起专业设计单位、专业施工队伍呢?”何绍兴把全县会点技术的人都召集起来,测量、规划、设计、质检……

建电站就得建大坝,建大坝就得装闸门。当时,最近的闸门生产厂在四川省夹江县。

“一是没钱购买,二是一道闸门重达20多吨,即使有钱买也运不回来。那就自己设计,自己制造吧。”2月16日,潼南城区,苏应光家中,老人翻阅着当年的记事本,缓缓讲述,“邓师傅接下了建闸门的活路,可见所未见、闻所未闻,怎么设计?怎么制造?”

于是,邓师傅背着装有铅笔、直尺、圆规、纸张等鼓鼓的包囊,日夜兼程,奔赴300里外的夹江。学成归来后,他在简陋的工棚里,一遍遍设计、推翻、重来,图纸堆得比人还高,终于给涪江装上了“门”。

后来,人们都叫邓师傅为“邓闸门”,他的本名反而没人记得了。

在“邓闸门”研究给涪江装“门”时,6万多潼南儿女风餐露宿、夜以继日地开挖运河、修筑大坝。

那时,没有大型机械,为事半功倍、以一当十,无数的“邓闸门”出现了,他们纷纷自行设计“土办法”:铺设轻便轨道,“土火车”便捷地运送挖填的土石方;凭借落差,“水推沙”法将工场内泥沙抛入水中,被快捷地带走;发明“竹笼法”,编制长长的竹笼,装满石块抛入涪江截流断面,拦堵激流的江水,大坝顺利合龙;没钱买压路机,“水泥碾磙”法用水泥钢筋浇筑10多吨重的大碾磙子,碾压夯实大堤……

全县的壮劳力都在涪江畔集结,按照军队建制,以县以下的区为团,以区以下的公社为营,以公社以下的大队为连,以大队以下的生产队为排,组建了10个团、56个营、563个连、3643个排。

在夯筑河堤时,100多人紧攥手臂粗的纤绳,喊着嘹亮悠长的号子,拉动10多吨重的水泥钢筋大碾磙子,轰隆隆地滚挪碾压。

在大战“猪拱塘”时,双江团千余人,打着赤脚,冒着寒霜,在1米多深的淤泥里,一瓢一瓢地舀干2万多立方米的深坑积水,并从2里之外挑来3万多立方米的鹅卵石镇填。

在会战“长岭岗”时,柏梓团、塘坝团、复兴团、城关团数千人,挥动錾子,扳动钢钎,抡动大锤,一点一点地掘,一寸一寸地锤,苦战一个冬春,开凿20余米深、30多米宽的石槽……

1979年9月15日,三块石电站第一台机组发电;1981年3月,第二台机组发电;1985年11月,第三台、第四台机组发电……三块石电站年发电量达到1875万千瓦时,让潼南从缺电县一跃成为余电县。

电量节余 “卖电县长”四处卖电忙

当时全潼南用电量只需1000多万千瓦时,多出的电怎么办?苏应光剥开一颗橘子,思绪却依旧在往事里飘荡,“当时潼南周边的遂宁、蓬溪、大足、合川等地用电都比较紧张,时任潼南县县长李仁守就想着能不能把电卖出去。”

要把电“卖”出去、输送到周边,就必须经过变电站。李仁守多方打听,得知周边地区仅有铜梁建有一座变电站。

“当时一千瓦时电价格仅有三分五厘,经过协商,铜梁变电站以每千瓦时电提成两厘的费用帮我们把电输出去。”苏应光记得,在此后几年时间里,李仁守奔走于潼南周边地区协商卖电,他也由此被许多人称为“卖电县长”。

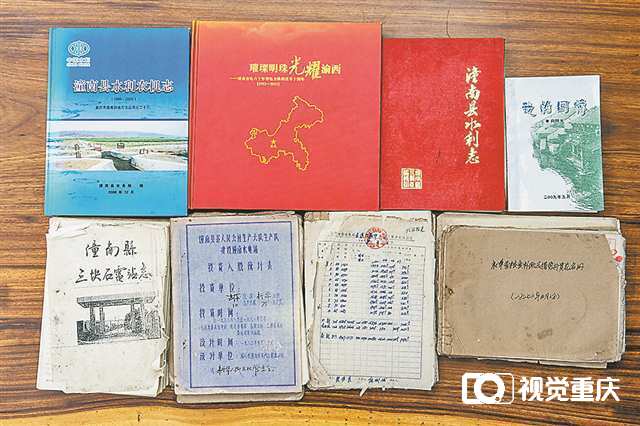

苏应光至今保存完好的记事本上,详细记录着1981年至2012年期间,三块石电站的“卖电”情况:总计“卖电”四亿多千瓦时,收入接近2000万元;电力先后“卖”往周边的铜梁、蓬溪、遂宁、合川、大足等地。

这些从三块石电站源源不断输出的电力,不仅奠定了潼南的工业基础,也促进了潼南及周边地区经济社会的快速发展。

统计数据显示,因电力充足,仅在1980年潼南就新建了二轻企业第二缫丝厂、轴承厂、阀门厂、印刷厂、翠屏成衣厂等,全县城镇集体工业企业发展到41个,其中二轻企业12个,全县固定职工1591人,固定资产原值4711万元,流动资产5906万元,年工业总产值达1005万元。

“三块石电站还奠定了潼南‘西部绿色菜都’的发展基础。”潼南区地方史研究会会长杨昌庆介绍,潼南是传统农业大县,沿涪江两岸自然形成的冲积平原是农业发展的主战场,但在旱涝交织的时期,十年九灾,涪江沿岸多为不适宜耕作的沼泽地。运河开凿、电站建设筑成了千里涪江第一坝,奔腾的涪江被驯服,花园濠、杨柳濠等长期用来泄洪的水淹地变成了沃土良田,整个涪江边的桂林坝、新林坝成为今天重庆面积最大的无公害蔬菜基地,主要供应重庆中心城区和成都及周边地区。

“以前这里是水淹地,现在是土质肥沃、土壤富硒的蔬菜基地,种出来的萝卜个头大,又水灵。”潼南区桂林街道双坝社区居民刘世平是当地的蔬菜种植大户,“一般早上6点钟开始摘,12点钟左右新鲜蔬菜就能到重庆、成都的菜市场了。”

新旧更替 进一步升级涪江“黄金水道”

2018年,潼南航电枢纽建成,涪江潼南城区段水位被抬升,三块石电站由此失去水位落差,丧失发电功能。

涪江之畔,三块石电站在走过近40年的峥嵘岁月,听过无数次晨钟暮鼓,伴过一季季潮起潮落后,从容地退出历史舞台。

前不久,就在三块石电站下游500余米处,首批川渝合作重大项目和成渝地区双城经济圈建设的标杆示范项目——双江航电枢纽工程首台机组成功并网发电。

“双江航电枢纽是重庆境内涪江段最后一道梯级,是一座以航运为主,兼顾发电、河道生态修复等综合利用效益的航电枢纽工程。”潼南区委党校副校长王开富介绍,双江航电枢纽工程首台机组成功并网发电,将源源不断的电能输送至电网,不仅确保了周边地区居民日常生活与工业生产用电的稳定可靠,也为毗邻地区的新能源建设提供了有力支撑。

涪江源于四川松潘,流经四川绵阳、遂宁等多个市县,最终在重庆合川区汇入嘉陵江,沿江沿线经济繁荣、人口密集。然而,受限于狭窄的航道和较浅的水位,涪江长久以来都未能充分发挥其作为“黄金水道”的潜能。

双江航电枢纽工程建成投用后,每年可提供清洁能源1.85亿度,船闸年通过能力为936万吨,将形成四川绵阳至重庆合川渭沱、总长370公里的涪江“水上高速”,对于提升嘉陵江干支流通达能力、进一步推动成渝地区交通互联互通、推进涪江沿线地区对外开放和高质量发展具有重要意义。由此,潼南也将成为成渝中部毗邻区域重要的港口城市。

不仅如此,双江航电枢纽工程上接四川省遂宁市三星航电枢纽,下连潼南航电枢纽,兼具航运、生态修复、水资源开发、防洪灌溉、发电等综合效益,将进一步畅通涪江“黄金水道”,实现涪江从区间季节性通航到高等级全流域通航的重大跨越,为重庆及四川沿江地区社会经济高质量发展注入新动力。

新重庆-重庆日报首席记者 陈维灯

责任编辑:陈霞

发言请遵守新闻跟帖服务协议

发言请遵守新闻跟帖服务协议