闲鱼“挂人帖”泛滥背后:低成本侵权、高成本维权的传播乱象

2025-02-07 19:45:46 来源: 新黄河

新黄河记者:李震

“挂人”是网络词语,是指网络用户发帖公开他人的言行及身份等。信息化的高速发展,便利了网络交流传播,却也助长了一些侵权行为,“挂人”便是其中之一。近日,有济南市民称,自己的真实头像被人挂到二手交易平台闲鱼上,多次向平台反映均未得到处理。记者调查发现,上述平台中此类“挂人帖”,其中不乏掺杂“谐音”侮辱类的词汇。对此,平台方回应称,用户可发起举报,平台核实后会进行处理。律师表示,“挂人”涉嫌侵害他人名誉权和肖像权等,平台未及时处理也应承担连带责任。专家分析认为,网民“挂人式维权”方式侵权成本较低,但维权成本较高,是当下为达到预期传播目的在权利与义务失衡的状态下产生的传播乱象之一。

因交易纠纷被“挂”上网屡次投诉无果

因一次未实际产生交易的口角纠纷,陈东被“挂”上了网。

“卖家在二手平台上挂出商品,我询问能否邮寄,结果对方出言不逊,我便拉黑了他,谁知道他却将我的账号主页信息挂到了网络上,并对我进行辱骂。”陈东说,多次向闲鱼平台进行举报后,平台很快删除了该帖,然而该卖家又将陈东的个人头像当作账号头像建立“小号”,以此继续挑衅陈东。

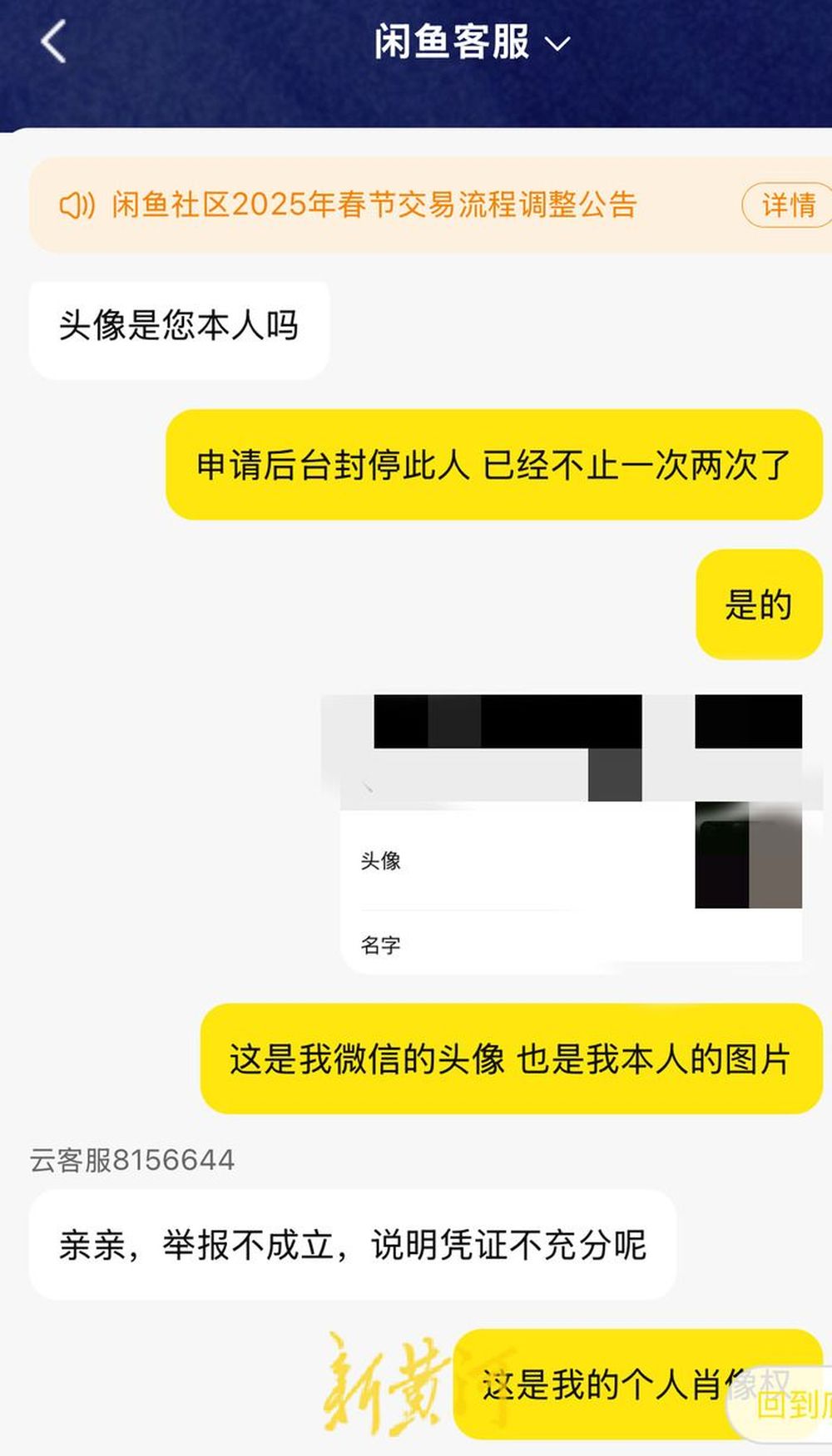

“我也对这种行为进行了警告,说明这是我的真实头像,要求他删除,但是被卖家拉黑。”陈东说,他又继续向闲鱼平台进行投诉,开始平台限制了其发帖,但对于使用其头像、背景等问题未作出处理。如今,事情已过去近一个月,使用陈东真实头像的账号仍然正常使用,平台未对该账号和行为作出进一步处理。

陈东提供的截图显示,闲鱼平台客服对其举报的上述问题进行了举证,陈东也提供了相关的图片信息等,但客服回应称,因“凭证不充分”举报不成立。

“可能是我的头像并非完全展现出我的个人面貌,但这也是我的真实头像,这种侵权行为平台应该及时制止,不然可能对我的生活产生不可估计的影响。”陈东说。

闲鱼回应:用户可发起举报

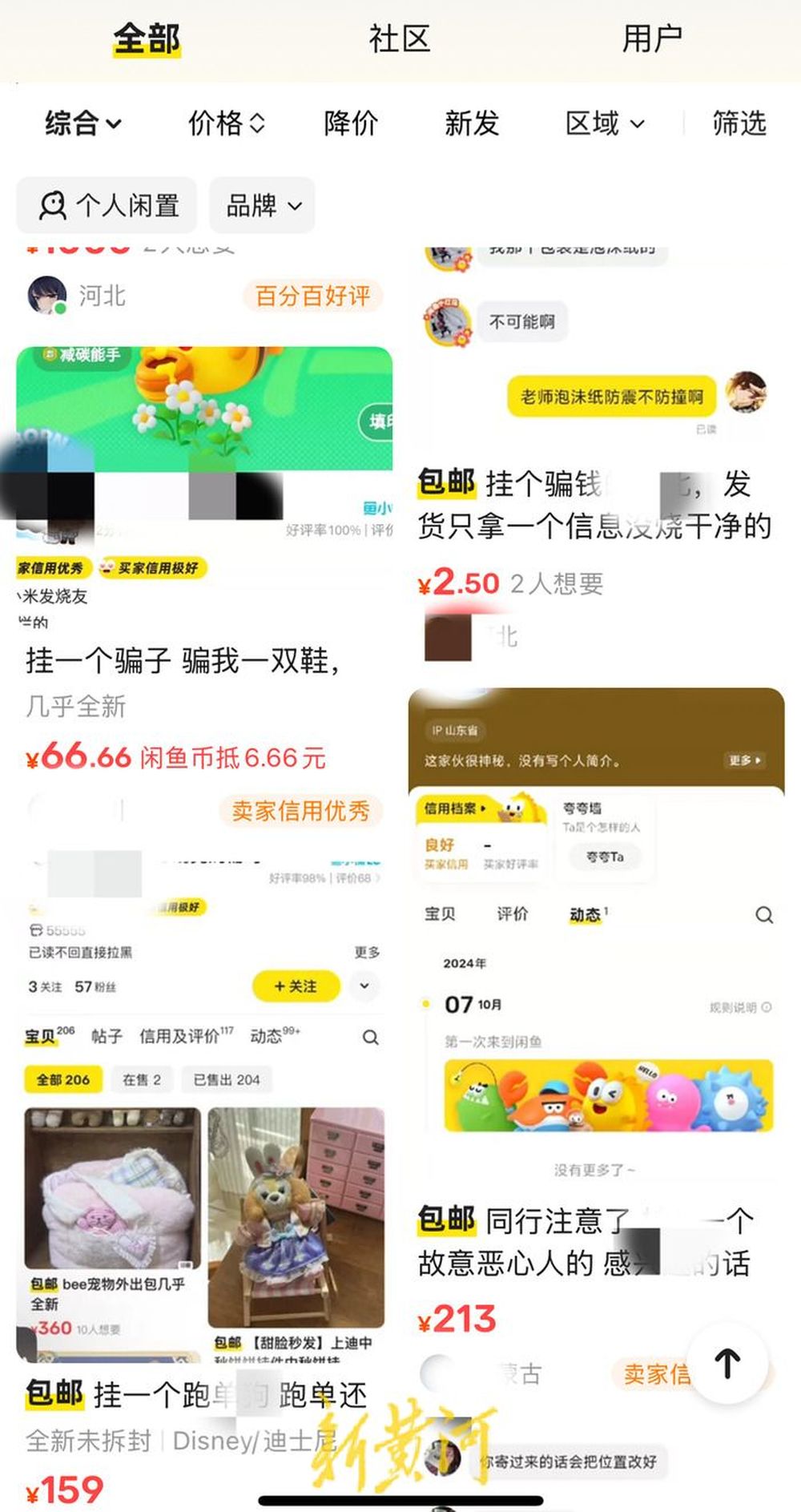

2月7日,记者在闲鱼APP检索相关关键词后发现,“挂人帖”较多。部分用户以发布商品为名,实则将其在闲鱼平台遇到的买卖问题和买卖双方进行“曝光”,其中不乏掺杂了许多“谐音”侮辱类词汇。记者尝试对其中几个发起举报,平台虽显示受理,但未第一时间采取措施。

同日,记者在黑猫投诉平台检索发现,不止一位消费者遇到过购买二手物品时因交易纠纷被“挂”,其中,沟通不良、买家给差评等是主要诱因。有消费者反映称,有的卖家因掌握了买家的收货地址等个人信息,还对其日常生活进行骚扰等。

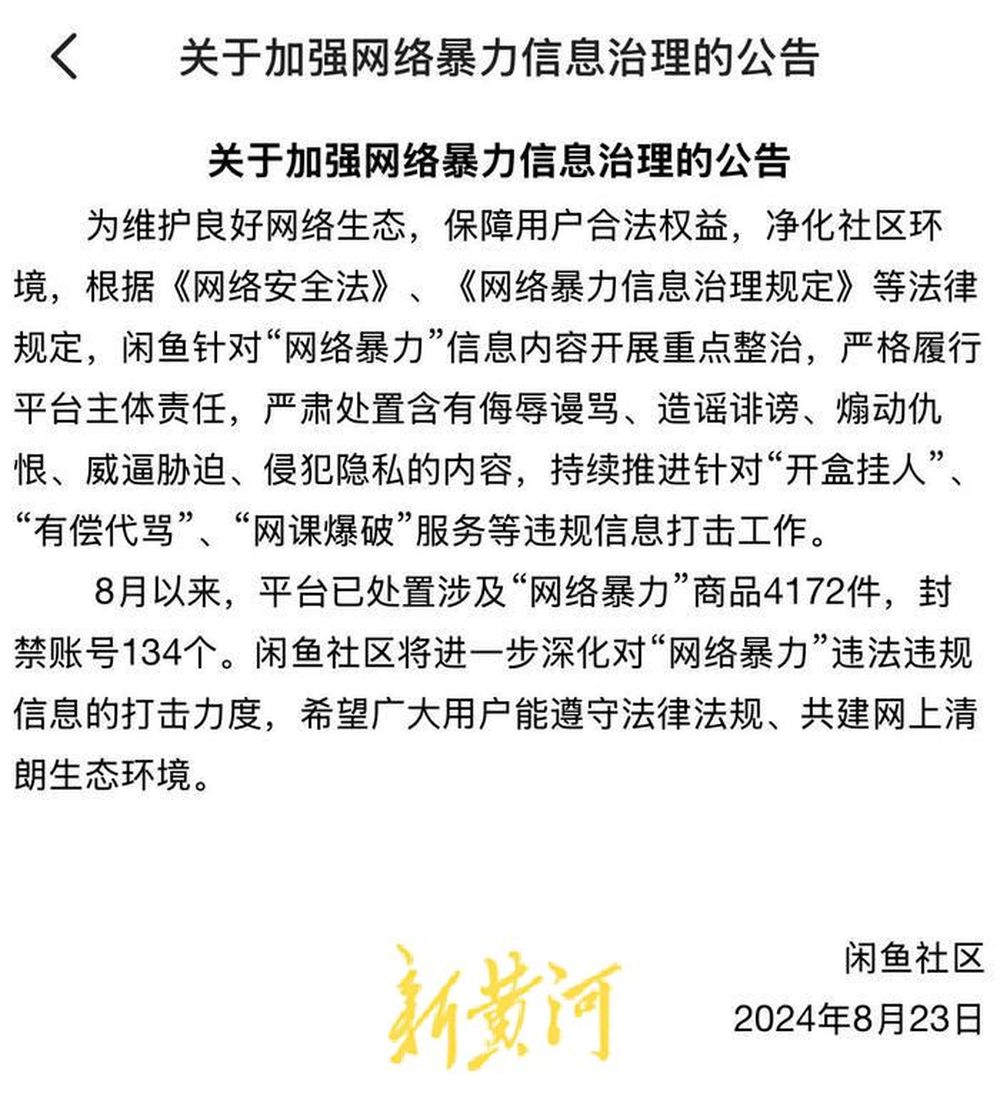

2024年8月23日,闲鱼官方发布《关于加强网络暴力信息治理的公告》,其中提到,严格履行平台主体责任,严肃处置含有侮辱谩骂、造谣诽谤、煽动仇恨、威胁逼迫、侵犯隐私的内容,持续推进针对“开盒挂人”“有偿代骂”“网课爆破”服务等违规信息打击工作。

对于“挂人帖”的问题,记者也致电了闲鱼官方,客服工作人员表示,如果在平台上出现商品或者帖子泄露个人隐私,或存在人身攻击、辱骂等行为,用户可以在平台发起举报,平台核实成立之后会对此类商品下架删除并且对发布账号进行处罚。

“一般第一次平台会进行警告,并扣除账号闲气值(信用分)。如果多次被举报,平台会加大处罚力度,可能会对他的账号禁言,并且影响他交易。”该客服工作人员说。

对于陈东遇到的问题,该客服工作人员核实后表示,后台已收到相关投诉,目前正在转办中。

律师:“挂人”触碰法律红线平台难辞其咎

山东豪德(济南)律师事务所律师赵宗艳在接受济南时报·新黄河记者采访时表示,根据《中华人民共和国民法典》相关规定,公开他人真实姓名、联系方式等涉嫌侵犯他人个人隐私,若信息涉及私密活动,可能进一步构成侵犯私密信息,若未经许可公开他人肖像的同时又使用侮辱性语言贬损他人,则涉嫌侵害他人名誉权和肖像权。

“若捏造事实诽谤他人,比如虚构‘骗子’身份,或公然侮辱他人情节严重的,可能涉嫌构成诽谤罪或侮辱罪,需承担治安管理处罚或刑事责任。”赵宗艳说,“用户举报后,平台若未及时删除侵权内容,也需承担连带责任。”

“市民若遇到此类问题,要第一时间固定证据,对侵权内容进行截图、录屏保存,记录发布时间、传播范围,必要时通过公证保全证据,后向平台提交侵权通知(包含身份证明、权属证明、侵权链接等),要求删除内容或屏蔽链接,涉及人身威胁、侮辱诽谤且影响恶劣时,可向公安机关报案,追究行政或刑事责任。”赵宗艳说,市民也可起诉侵权人与平台,要求停止侵害、赔礼道歉、赔偿精神损失,若侵权行为导致实际损失,可主张经济赔偿。

“针对此类行为,建议强化平台责任,细化平台审核义务边界,鼓励平台引入第三方调解机构,协助解决交易纠纷,减少用户‘私力救济’冲动,提高理性维权有效率,鼓励市民综合运用民事、行政、刑事手段维权。”赵宗艳说。

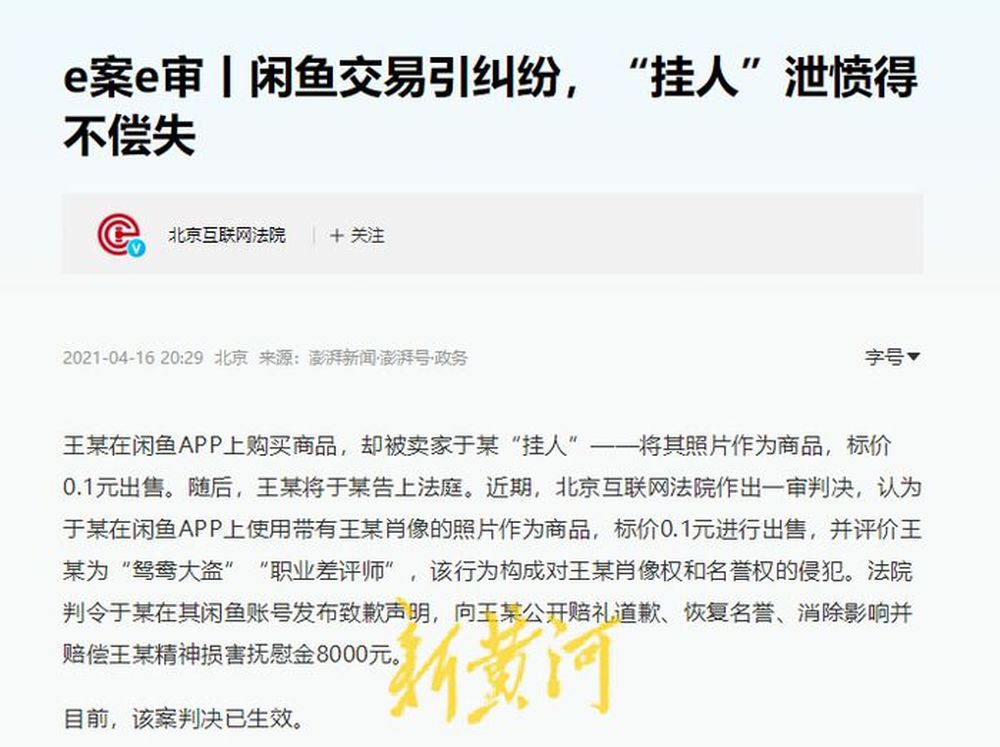

记者了解到,早在2021年,北京互联网法院公开披露了一则案例:王某在闲鱼APP上购买商品,却被卖家于某“挂人”——将其照片作为商品,标价0.1元出售。随后,王某将于某告上法庭。北京互联网法院作出一审判决,认为于某在闲鱼APP上使用带有王某肖像的照片作为商品,标价0.1元进行出售,并评价王某为“职业差评师”等行为构成对王某肖像权和名誉权的侵犯。法院判令于某在其闲鱼账号发布致歉声明,向王某公开赔礼道歉、恢复名誉、消除影响并赔偿王某精神损害抚慰金8000元。

延伸调查:“挂人式维权”的传播乱象

在互联网端,“挂人”现象盛行。记者在各大社交平台检索发现,一些用户通过“挂人”方式,达到公开披露、甚至攻击他人的目的。

如线下聚会中,有男生因要求女生AA,便被“挂”了出来;有人感觉购物被“坑”了,立刻把商家的详细信息都“挂”出来,说这是个“无良商家”;还有一些玩家在游戏时“被坑”,便把对手“挂”出来泄愤……这些“挂人”者,一般带有很强的主观倾向,预设立场,信息内容也不一定完整展示,但对于普通大众而言,这种缺乏完整信息、出于情绪而攻击的“挂人”行为,很容易就演变成网络暴力。2024年,央视焦点访谈节目就曾曝光过网络“开盒挂人”乱象。

对此,专家分析认为,近年来,随着社交媒体的蓬勃发展,其媒介功能也逐步扩大,形成一个巨大的传播网络。人们彼此之间利用社交媒体分享意见、见解、经验和观点的同时,一些用户也在利用“挂人”手段维权、揭露等,这一方面会产生一定的积极影响;但另一方面,超过一定限度后,便会凸显负面效应。此类行为侵权成本虽低,但维权成本较高,“挂人者”逞一时之快,往往并未想到已经突破了法律的界限。

武汉大学网络治理研究院副院长袁康表示,人人都有“麦克风”的时代,在带来信息传播方式、阅读方式和内容生产方式变化的同时,也带来了网络侵权和网络暴力等问题,而网民因某事争执不下而采用的“挂人式维权”方式,是为达到预期传播目的,在权利与义务失衡的状态下产生的传播乱象之一。

专家表示,针对网上言论侵权、非法使用肖像的行为,可采取通知网络服务商删除侵权言论、向法院提起诉讼,甚至发布针对事件的澄清声明或合法范围内的反击言论等救济措施。(文中陈东为化名)

责任编辑:熊世华

发言请遵守新闻跟帖服务协议

发言请遵守新闻跟帖服务协议