【鸣家】张涌:舒卷之间(外一篇 )

2021-08-18 07:00:00 听新闻

在燠热中随手持一柄书画折扇,舒卷之间,有书画养眼、有清风拂面,倒也不失为御热一法。当然,最好是大师制扇兼具名家书画。

想起了去年拜访过的荣昌折扇大师、国家级非遗传承人陈子福老先生。在传统手工艺式微的当下,陈子福是一位孤独而执着的文化守望者。因为折扇、更因为自己也画国画,他对荣昌乡贤、国画大师陈子庄别怀钦仰;对这位前辈的故事,他如数家珍。他说,当年陈子庄在老家双河镇帮着父亲画折扇,先将十来把折扇一一展开,用笔蘸了红颜色直接往上洒,再洒几点绿色,然后画上枝干,略加点缀,十几把桃花扇就大功告成了。

“桃之夭夭,灼灼其华。”我能想象少年陈子庄笔下的桃花扇的妖艳。这个妖艳是媚俗的,他的分量,肯定不及孔尚任笔下那把荡气回肠的桃花扇。《桃花扇》原本是清初戏剧家孔尚任对明代复社文人侯方域与秦淮名妓李香君的爱情故事的凄苍演绎。一把桃花扇,“借离合之情,写兴亡之感”,把剧中主人公的爱情遭遇刻画得感天动地,令人怆然欲涕。

折扇

不知道是不是这把桃花扇的缘故,扇子和文人墨客结下了不解之缘,“剪不断,理还乱”。折扇似乎不再是摇风纳凉之具,而成了文化和情感的信物。文人墨客乐于在折扇上吐纳天地、挥洒才情、放逸胸襟。他们或为山川代言,为花卉写真,为前贤造像;或题诗写字,抒情达意。咫尺之内,气象万千;舒卷之间,风云聚会。折扇上有凌烟阁,有颜如玉;折扇上有高山流水,有燕舞莺歌。文化滋养着折扇,折扇充溢着文化。一柄在手,优雅随焉。

自有明以降至于现代,举凡沈周、石涛、任伯年、吴昌硕、齐白石、张大千等大家巨匠,都有不少书画扇传世。任伯年有很多精致的作品就是画在扇面上的。徐悲鸿收藏了他的一件折扇画后爱不释手,还特地钤上“悲鸿生命”那方意味深长的收藏印章。齐白石老先生则喜欢在泥金扇面上作画,还常作一些“扇头诗”。风吹扇动,扇摇风生。正是名家们的青睐成就了折扇的俊逸风雅;正是在折扇的舒卷之间,传统文化的魅力如绕梁余音,绵绵不绝。

荣昌折扇大师、国家级非遗传承人陈子福老先生

陈子庄一生画了大量折扇。他把齐白石的雅俗共赏和黄宾虹的冷逸浑厚融为一体,自然迥异于当年那种艳俗的桃花扇。中年后的他把巴蜀的丘陵民居搬上尺幅折扇,简洁传神。他的书画扇成为藏家争相收藏的宝贝。至于是否是用位列中国三大折扇的荣昌折扇所画,无从稽考。但他的书画扇与家乡的折扇交相辉映,共同灿烂着、滋养着昌州故里,使荣昌折扇厚积着昌州文化的包浆,散发着海棠香国的光芒。虽然,在农耕文化与都市文化激烈碰撞中,这种光芒几成西风残照,但残照依然可以烛照陈子福这样的有心人。

出生折扇世家的陈子福是昌州文化的传薪者。他从小受国画大师刘海粟弟子肖拭尘耳濡目染,十四岁又拜荣昌制扇名师学艺三年。他的折扇延续了饱受文化滋养的荣昌折扇的传统,能集绘画、雕刻、制作等工序于一体。它是纳凉的,更是可品可读的。能制作这样的折扇需要十八般武艺俱全,这样的传承人,在荣昌似乎只有陈子福了。文明的进化有时又伴随着文化的衰落。陈子福已经老了,老了的陈子福无法解开文化的冲突的死结,但他没有放弃。他不相信,曾经风流蕴藉的荣昌折扇会风流云散。

折扇

窑 变

“张大千,五百年来第一人也。”对于徐悲鸿这个论断,有人不以为然。我是几年前在四川省博物馆看了大千临摹敦煌的十余幅巨幛后就服气了。当然,最服气的是他的泼彩巨制《庐山图》。他以统御乾坤的气概和冯虚御风的自如,绘就传世经典。其泼彩泼墨,如高山倾瀑,汪洋恣肆。或峰峦云雾飘渺隐现,或亭桥屋宇历历可见。或铺陈扬厉,或细腻婉约。浓破淡、淡破浓、色破墨、墨破色交替无碍,虚实相生,神奇莫测,无迹可求。

几年来,我一直没找到更好的词来礼赞。这个初夏,在荣昌安陶小镇,在鸦屿陶艺工作室的成品展示大厅,听漂亮多才的梁二妹讲解安陶的时候,我忽然有了答案:窑变!

窑变本指陶瓷在窑内烧成时,由于胎土、釉料或柴灰中含有多种呈色元素,在1200度高温状态时与氧气结合,产生氧化及还原作用,使之出窑后呈现出意想不到的效果。随着窑火的变化生发的神奇自然窑变,不可控制,不可预测。可能美轮美奂,也可能面目全非。窑变的魅力正在于幻化天成、光怪陆离、妙手偶得,在于一炉而尽大千万象、一壶可窥乾坤百态。

荣昌安陶小镇

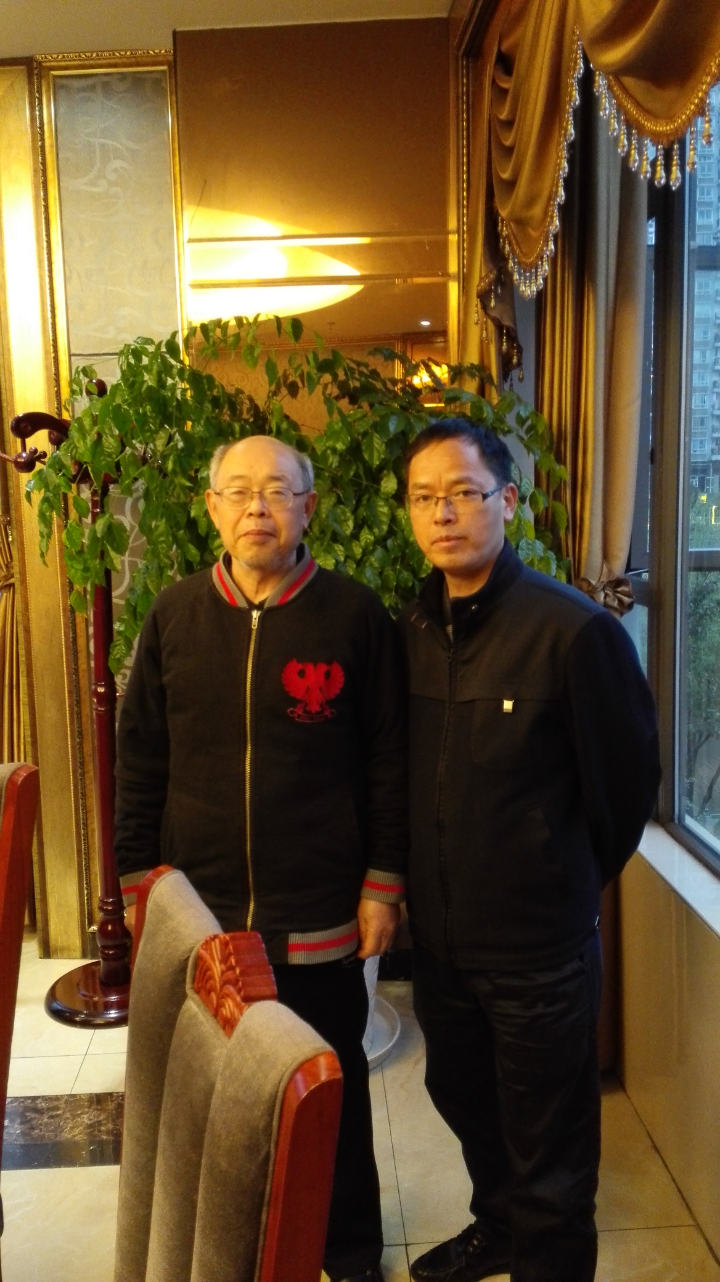

梁二妹是陶艺传承人。她在一张合影前给我讲这些知识,讲他们家陶的故事,讲窑变的故事。这是去年5月在中国美术馆召开荣昌陶学术研讨会上,中国美术馆典藏了7件荣昌陶精品后,梁二妹的父亲、陶艺大师梁先才与中国美术馆馆长吴为山的合影。梁先才的荣昌陶器作品首次登上全国最高艺术殿堂。

梁先才8岁跟着母亲做陶,14岁拜师学艺,16岁自立门户,一直到创立自己的公司,成为国家级非遗项目“荣昌陶器”的国家级非遗传承人。整整62年,梁先才都生活在陶器的世界里,设计器形,研制釉料,琢磨煅烧,永不言弃。

梁先才的人生也未尝不是一场窑变。他是用一生的艰辛付出、百折不回,一世的不离不弃、痴痴追梦来完成一场他自己的窑变。

其实每个人的生命历程都是窑变的过程,有跌宕,也有酸辛;有幸福,也有悲惨;有精彩,也有遗憾。

也可以说,人生的修炼就是一场窑变,即便修炼一世,未必能成正果。正如诗人朱高建说:“有的故事,季风之后,梦痕累累,却空无一字。”

但可以肯定的是,不修炼必定不会窑变,必定成不了正果。

有人可能会说有禅宗顿悟也可成佛,像六祖惠能那样,顿悟而“明心见性”。这其实是对禅宗的的误解。惠能大师能“直指人心,见性成佛”,一方面因为他有与生俱来的佛性与慧根,更因为他有渐次修行的积淀。

梁先才的窑变人生是精彩的,他修得正果。修成正果、窑变更加精彩的张大千,他人生窑变的基调就是虔诚执着加灵犀顿悟。他早年临摹了大量古代名画维持生计,从传统中打下扎实的基础。后来去敦煌临摹,在大漠孤烟中一住两年多。为敦煌寻梦,他组织了几十人的队伍,耗去多年积累的家财。他广采博收、融汇古今中外,找到了泼彩这个元素来进行突破,创造开天辟地的“泼墨泼彩”山水绘画,开创了全新的中国画样式。

除了付出与执着,张大千的精彩窑变还因为他的自信:“造化在我手里,不为万物所驱使……心中有个神仙境界,就可以画出一个神仙境界。”

同样是艺术大师,梵高有不一样的窑变。他挣脱世俗、道统甚至技法的束缚,活在自己的熔炉中,用激情把自己烧得遍体鳞伤,痛苦之极,终归绚烂之极。

最精彩的窑变背后往往是最虔诚的投入、最痛苦的经历、最艰辛的付出,最后才是涅槃重生。而重生者的背后,则有太多的折戟沉沙、太多的铩羽而归,太多的“冯唐易老,李广难封”,太多的“此情可待成追忆,只是当时已惘然”。

因而,人生的窑变之路,最宜行行重行行,不问归期,不问结局,走过就好。

图/文 张涌

责任编辑:

发言请遵守新闻跟帖服务协议

发言请遵守新闻跟帖服务协议