【鸣家】吴景娅:爸爸又去扶贫了,坐着火车,呜……

2020-08-26 17:00:00 听新闻

三、跟着余叔叔逛嗨重庆城的孩子们哪里知道:余叔叔的小女儿正发着高烧……

扶贫必须扶智,是余小波与他们市卫生健康委扶贫集团几批赴金溪所有扶贫干部的共识。大家都意识到授人以鱼,不如授人以渔。外部的输血只能解一时之急,只有金溪人具有了脱贫的迫切感、智慧,千方百计地想办法,而不是消极地“等、靠、要”、守土安贫和悲观失望,这片土地才能动若脱兔,才能生命之树长青。

怎样才能让这里那些文化程度不高,视野不够开阔的山民动起脑筋、动起手脚来呢?

余小波与那些第一书记以及所有的战友们都想到了这点:观念!意识!必须首先改变乡民们的观念意识!

怎样去改变?

余小波带着金溪的孩子上重视、逛解放碑

余小波想出了能通俗易懂让乡民们接受的方法:讲脱贫致富、创业致富的故事,让“宁愿苦干、不愿苦熬”的黔江精神继续滴水穿石地在这片土地上催生新芽,吹绿人们的心田。

在工作队领导的支持下,他在金溪中心学校组织开展了“脱贫故事、扶贫故事、创业故事”的宣讲活动,那便是从每个村选出一个致富能手来登台现身讲述自家的致富之路,致富经验……比如清水村有一乡民田建外出打工失去一只手,垂头丧气回乡后,却在扶贫工作队的帮助引导下,承包了20亩地种辣椒,还承包了近300亩桑园养蚕,请了10多位村民打工。不但自己在致富路上飞奔,也帮助了乡邻;比如另一位致富能手杨胜雨,最初所养的鸡全死了,捶胸顿足地痛苦了好一阵子。也是在扶贫工作队的帮助下,重振旗鼓,请畜牧站的技术员加以指导,养鸡、养牛……,现在已是当地远近闻名的畜业大户。

对每个宣讲者,余小波都事先与他们多次沟通,梳理修改他们的演讲稿,为其做PPT。并且,在选择宣讲的场地上,他也有思考:为什么是金溪中心学校?他希望是“小手带大手、小手促大手”:许多村民的孩子都在中心学校读书,孩子和他们的父母共同来听自己乡邻致富的故事,孩子回家后便会与父母有所互动,有所促进。更重要的是,孩子是这片土地未来的主人,他们应该了解与深味父辈为改变自己与家人命运所付出的汗水,所经历的辛酸,所具有的不屈不挠的斗志。这些种子现在就播下,才能润物细无声,真正在心理让这些金溪未来的公民时刻准备着,先从意识上、眼界上敏锐、前卫、广阔……当他们成人后,才对这片土地有责任心以及耕耘的能力……

事后来总结,这样的宣讲效果的确事半功倍,深入人心。朴实的村民或许不爱听许多虚哩巴脑的大道理,只看摆在眼前的真金白银。眼见着自己的乡邻在扶贫工作队的帮助下,一步一洞天,哪里还坐得住?奋斗吧!不能等,不要靠,更别怨气冲天了。富不富,先得拿出自己的精神气!

通过这一个个发生在身边故事的宣讲,的确激发出当地干部与乡民们脱贫的干劲,形成了聚力发展的火热氛围。

余小波与他们工作队的战友还清醒地认识到,贫困地区之所以贫困,如孤岛般地封闭也是其重要原因。他们要做的工作便是让孤岛与大陆紧密相联:金溪的人要多走出去了解外面的翻天覆地;外面的人也要看到金溪的一日千里……

于是,余小波积极加强与国、市、区主流媒体的合作,主动向媒体、向外界介绍、推广、宣传金溪扶贫的成熟经验和变化,在多个市级媒体开设了金溪脱贫攻坚宣传专栏或专版,对金溪扶贫工作进行了全方位、多维度的深度报道:组织拍摄了《第一书记们的一天》、《走进金溪》、《书记代言》等微视频,联系重庆卫视、重庆日报等对金溪“三金”品牌:金溪护工、金溪农场、金溪商城等进行专题报道,让金溪这个名字穿越山重水复,愈来愈多地为世人知晓,知道它是个好山好水好地方,人们能干又善良。通过不懈努力,目前金溪扶贫宣传已呈现出全面深入、新颖生动、广泛认可的局面,金溪镇成为了全国驻村帮扶工作培训班现场的观摩点,各级领导都对重庆市卫生健康委扶贫集团的帮扶工作给予了高度肯定。

余小波还嫌自己做得不够,还要眼观六路,耳听八方。听说重庆卫视少儿频道要举办2019年“少儿新春文艺晚会”,他马上意识到这又是一个宣传金溪的好机会。而且能让金溪的孩子走出大山,站在主流媒体的大舞台上讴歌推广自己的家乡,其意义更不是去表演一个节目那么单薄:那是让少年的他们在学习担负振兴家园的重任——少年强便是金溪强,便是中国强!

他亲自编写了《精准扶贫看金溪》三句半的内容,又从金溪中心学校挑选出五男五女皆为贫困户子女的小学生认真排练。录节目的那天,从重庆如何租车去金溪接孩子们,如何保障安全,如何衔接节目组,如何安排食宿,如何在完成录制之后带孩子们去逛逛重庆的网红地,他这个余叔叔要操的心只能用四个字去形容——殚精竭虑!

他得细致又周到地设计好每一步!每一步都不能有丝毫的闪失。他真是如履薄冰啊!

老天开了一个玩笑的是,那天他小女孩发起了高烧,烧得有点吓人。他还得抓紧金溪的孩子们还没到达重庆的那几个小时,冒着大雨抱着女儿去儿童医院打吊针。然后,在孩子们出现在录制现场华侨城时,他的身影也必须同时出现。

他是超人吗?他真像!

但他其实就是一个孩子们心目中热情似火、可亲可爱的余叔叔,以及,自己女儿眼里并不那么合格的父亲。

那天,金溪的孩子闪闪发亮:昂扬的身姿,铿锵的声音,灿烂的笑容在舞台上撩拨了现场所有人的目光和心灵,金溪真的宛如翻腾着金色水花的小溪伸向了人们的记忆……

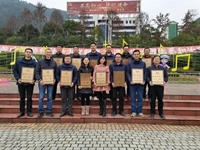

余小波与他的扶贫战友们战斗在第一线

余小波在台下比孩子们更像孩子:激动、兴奋,难以自禁……这些乖孩子,第一次上这么大的舞台,那样地自信满满,真不愧是大山的作品,山一般地从容而淡定,他必须为他们点赞!

到现在,余小波手机里仍保留着金溪孩子们的这段表演视频。拿给别人看时,嘴角扬起自豪又幸福的弧线,笑得那样可爱,完全是成功父亲的表情……

录完节目,他像一位真正父亲似的,耐心又慈爱地带着孩子们去吃火锅,坐轻轨,然后逛令外地客挤破头的网红之地——洪崖洞,再慢慢蹓跶至解放碑……那个夜晚所有的经历、旅程对这10位金溪的孩子几乎都是第一次……如果把人生比作长途旅行,每个第一次就是一扇门,有人帮你推开,让你看到新鲜世界的模样,新鲜人的面孔,嗅到新鲜的气息,直抵心扉,然后你的眼睛就会拥有更多角度来打量世界,你对自己如何存在也会多一些判断与择抉,于是,你便开始与众不同地生长……

这些生长于贫困家庭、所谓输在了起跑线上的孩子们好幸运,在他们人生的某一天,有一双手帮他们推开一扇扇门,有一个叫余小波的叔叔带着他们从解放碑走过,从一个全新的世界走过……也许,在未来,这些长成参天大树的孩子中间,会有人一回眸,想起这一天的某个细节,内心感慨不已,充满感激……其实,哪需要等到将来哦,就在那一天坐车回宾馆的路上,孩子们逐笑颜开,幸福无比,已情不自禁唱起了《感恩的心》。这些懂事的孩子,他们就像大山一样知道天地的善意与恩赐……

把孩子们安全地送到住宿的渝通宾馆后,已是深夜十二点多,余小波推开了自己的家门。那一刻疲惫与愧疚同时袭来,尤其是后者。这一年五六个月里,欠了家人多少债,他是丝丝缕缕铭刻在心。每次回家,他都是匆匆来去,还得趁着小女儿睡着了悄悄“溜”走,实在不敢去听那稚嫩的声音哭闹着找爸爸。他也不敢仔细去瞧父亲日益苍老的面容和妻子操劳的身影……更别提大女儿了,她正处在初升高的结骨眼上,好需要父亲的大手帮她推开人生重要的一扇门……

可以这样毫不夸张地说,余小波不是一人投身于扶贫的工作中了,而是搭上了全家人。他们家里的每一位成员都是中国扶贫伟业中的一砖一瓦……

最初,余小波他们工作队的“扶友”们都是周五晚上回重庆主城的家(一般是两周回一次),周日坐中午十二点多的火车返回黔江、金溪……。后来这一群丈夫、父亲们商量,干脆坐晚上8点40分的火车。虽然到金溪会是第二天凌晨的1点多,但总算能挤几个小时来与家人多呆一会儿,他们自己累点又算个啥?!

每次离家前,妻子总会叮嘱:到了金溪无论多晚,一定给我发条信息回来。“那边山路弯弯,让出租车司机开慢点哟!”大女儿会对他说,“爸爸您各人在那边吃好点,不要太累!”两三岁的小女儿更是萌萌地去回答别人的问话:我爸爸又去扶贫了,坐着火车,呜……

身后是亲人,前方也是亲人,余小波真正体味到古人所言的“忠孝两难全”的含义。

坐在火车上,他家窗外的那轮月亮也仿佛一路追随而来,像一个陪着他行走的亲人。他望着它,会突然禁不住微笑,那是想起大女儿太争气了,谁也没管她,竟考上了重点中学高中的实验班。好人有好报——此刻他更说给自己听:要一往无前、一往情深地做好人哦!

责任编辑:

现任重庆交通大学旅游与传媒学院传媒专业硕士指导教师,为中国作协会员,重庆市作协主席团成员、散文创委会主任,重庆市散文学会副会长,中国西部散文学会副主席,重庆女性文化促进会会长。曾任中学语文教员,后主要从事媒体工作,曾担任重庆晨报文化娱乐部主任,新女报传媒集团副总编兼健康人报社总编,重庆日报报业集团高级编辑,西南大学传媒学院硕士论文答辩导师。

已出版散文集《镜中》《与谁共赴结局》《美人铺天盖地》《温柔的西部》《山河爽朗》和长篇小说《男根山》等。为《重庆传》的策划、组织者和主创之一。曾在《人民文学》《上海文学》《天津文学》《作品》《散文》《散文选刊》《美文》等报刊发表作品三百多万字。曾获得重庆首届散文大奖,重庆文学奖,中国西部第一届、第二届散文奖,第四届中国冰心散文奖。

发言请遵守新闻跟帖服务协议

发言请遵守新闻跟帖服务协议