【鸣家】杨悦:孩子该由谁来带?

2019-05-23 17:00:00 听新闻

水彩画《一岁小丫》,李兰画,2004年。

今年四月女儿年满16,豆蔻年华,轻舞飞扬。

此次她的生日恰逢德国学校复活节假日,在美丽的山水之城重庆,外公为她精心策划了一台别开生面的“生日音乐会”。当她在微信上得知这一消息,第一反应是“好酷啊!”对青春期的孩子而言,“酷”是一个极高的评价。

杨家老一辈多才多艺,他们自组的家庭管乐队与民乐队在音乐会上大放异彩。女儿遵从外公“钦定”的节目单,落落大方、娴熟流畅地弹奏了肖邦的《幻想即兴曲》,演唱了民歌《掀起你的盖头来》,为外公的男声独唱伴奏,还与外公的弟弟妹妹们一起,合奏合唱了《让我们荡起双桨》……

四月的重庆,风和日丽,蔷薇花架下,一张张熟悉又亲切的笑脸,管乐伴奏下,大家齐声合唱《祝你生日快乐》,身着黑色迷你裙的长发少女,笑意盈盈地吹熄了生日蜡烛,此时此刻的她,有着怎样的感受,许下了怎样的心愿。

晴空、微风、鲜花、绿树、歌声、亲情,岁月静好,天心月圆。恍惚间,还是缺失了什么,我们母女的生命之源,那个从小看护、教导、宠爱她的外婆永远地缺席了。人生没有圆满,生命的底色是缺憾与苍凉。

忍不住回望转瞬即逝的十六载,清理思绪,清空惆怅,然后,身轻如燕地继续前行。

水彩画《16岁女孩》,李兰画,2019年。

33岁才想要孩子的我,是名副其实的“白丁”,白白地“丁克”了一把。我推崇与坚守的原则是:亲力亲为地照料和教育孩子,从她呱呱坠地那刻起,尽管知道这并不容易,也愿意担负起养育的全责。

我是爷爷奶奶一手带大的孩子,生下来就从妇产科医院直接抱到奶奶家里,全家上下把我当做“宝”。母亲在奶奶家坐完月子就回到川外继续工作。那个年代交通极其不便,一个月也难得见我一面。幸运的是,爷爷奶奶如爸爸妈妈一般地疼爱我,父母双方各有六、七个兄弟姊妹,大多生活在重庆,和睦而友爱。不幸的是,上个世纪六十年代末,物质极度匮乏,精神极端压抑,爷爷奶奶因为历史成分问题,没有固定的经济收入,父母当时在大学任教,如果请人在川外帮忙带我,可以把我留在身边早晚看顾亲近,享受天伦之乐,但这份请人带孩子的费用就不能补贴给爷爷奶奶了。母亲说,每次离开下半城都泪水涟涟。我当时年少无知,不以为然,心想:如果难过为啥不自己带呢?害得我11岁就遭受痛失祖母的噩梦,过早体验生离死别的无奈与痛楚,痛不欲生,啼哭不止,甚至梦中哭醒,直至生下女儿,才不再梦见慈爱的祖母,才明白她的欢乐比苦难要多,因为她生养了七个孝敬父母、谦和友爱的子女。无我无私的爱是黄金,是她此生弥足珍贵的财富。

究竟该由谁来带孩子?这是一个简单又复杂的问题,充斥着各种各样的论调。有人认为,孩子当然自己带,生了不养,不如不生。有人觉得,孩子三岁之前是没有记忆的,谁带都一样;老一辈更适合带孩子,他们富有生活经验,在家务方面更能干;妈妈应该趁年轻而寻求事业上的发展。

女人生育后,应该继续全职工作?还是半职?还是完全退居二线相夫教子?每个人的情况不尽相同,或健康,或体弱,或能干,或笨拙,或坚韧,或娇气;有的受制于工作或经济状况,有的存在婚姻或家庭矛盾,即便想留在家里带孩子,或请人来家里照顾孩子,也无能为力。还有一种质疑:凭什么女人就应该留在家里带孩子?有的女人天性更喜欢工作。也许,不是每个女人都能按照自己的心愿来选择进退,只能随顺命运。要是都能各取所需,该多好。

生活,时时充满了变数,处处隐藏着难题。那时的我空有一腔热血,却缺乏理性的思考与解决实际问题的能力。虽然在经济上已经三十而立,内心还是一个没有长大的小女孩。我以为带孩子跟学习考试、出国留学和打工挣钱一样,只要功夫深铁杵磨成针,但凡具有强烈的心愿与动力,不怕吃苦,孜孜以求,就能成功。

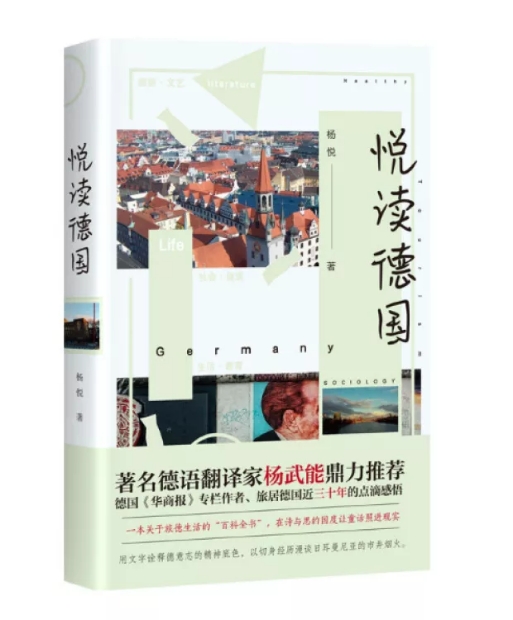

本文作者2019年三月出版散文集《悦读德国》封面。四川文艺出版社出版发行。

我忘了一句话,心有余而力不足。身体如果不配合,一切都白搭。尽管生活在二十一世纪的德国,妇幼保健体系相当健全,我还是不小心跌了一跤。其实我还没有真正做好抚养一个孩子的准备工作,尽管产前广泛阅读德语育儿书籍杂志,定期产检,遵医嘱补充叶酸和维生素,与老公一道参加周末举办的产前强化训练班,参观接生产房,与助产士面谈,购置婴儿用品等等。但却忽略了最重要的一点,没有好好保养自己,没意识到铺满鲜花的人生路上潜伏着的险滩与激流。生孩子是一项体力活,需要健壮的身体与强大的心灵。Body decide mind (身体影响心智),我大意了,于是疾病不期而至。

每个孕妇的怀孕体验千差万别,我属于幸运的那类人,除了怀孕初期嗜睡,几乎没有不良反应,反而体会到怀孕带来的好处,冬天也不觉得冷了,“冰凉的小手”变得热呼呼的,胃口大开,吃嘛嘛香,倒头便睡。工作上一如既往,朝九晚五,不知何为午休,压根儿没想过休产前假,“女汉子”肯定要工作到生产那一天的。

德国雇员享有预产期前六周和产后八周的法定产假,雷打不动。如果延期生产或难产,产后假期自动延长。只要产妇愿意,可以继续申请三年育儿假,专职在家带孩子,享受初为人母的乐趣,不拿工资,但雇主得替她保留这份职位,不得因此解雇。而我自己是独立开业者,是自己的雇主,可以任意休假,自己说了算,却没有意识到我和所有女人一样,需要产前休假,哪怕自己不感觉累,也需要放松和休息。

怀孕时的轻松惬意让我一直工作到临盆那一天,上午还在与供货商、客户通电话,嘻嘻哈哈接订单,下午孩子就呱呱坠地了。母亲不顾我的强烈反对,执意要在产前就来家里守护我,她说:生孩子是女人生命中的一道坎。那时的我,志得意满,哪里听得进去。

那年四月一日,愚人节,张国荣从香港东方文华大酒店二十四层高楼飞身而下,驾鹤西去。我呆坐在计算机前,听着“风再起时”,眼泪忍不住滴滴答答往下掉,不解风情的理科男见状“大骂”:你个傻婆娘,大着肚子坐在这里傻哭,为一个全然不相干的男人,把孩子哭坏了跟你没完。

孩子倒没哭坏,两周后,她如妇科医生预言的那般早产了,体重轻,身量小,却哭声震天,健康强壮。医生给她检查身体,测量身高、体重、头围,各项指标均达标,得到9.7分 (满分为10分) 。

满头银发、经验丰富的主任医生看她掌纹异常清晰,说她不像早产儿,是不是马大哈妈妈糊里糊涂报错了日期。孩子的哭声异常响亮,哇哇哇,哇哇哇,节奏感极强。医生笑笑,打趣道:“嗯,来了一个富有个性的小女孩,你们两位准备好了吗?”

所幸他一语言中,以后的事实证明,她是一个有主见,敢决断的孩子,也许有先天因素,也与后天的成长环境息息相关。

换成今天,我会善待自己,爱惜身体,好好准备迎接新生命的降临。我不再会眼里只有工作、业绩、客户,更不会工作到临产那一天。我会抽出时间,强健自己的体魄,锻炼自己的心智……总之,我不会拖到临产那一天婴儿床都还没准备好。

产后半年我罹患了产后抑郁症。多年后云淡风轻,我不再怨天尤人,而是痛定思痛,总结经验教训,我觉得之所以罹患抑郁症,最主要的原因是产前没有好好保养,产后体力严重透支。

回头看,德国人育儿的金科玉律大多是科学正确的,但并非每条都适合我们亚洲人的体质,应因人而异,不能完全照搬。产后我坚持母乳喂养,夜里频繁起床,导致睡眠紊乱,力不从心。

母乳特别是初乳有利于婴儿的健康发育,但喂养时间的长短应根据产妇各自的身体状况而定。对我而言,也许不必半年,三个月就足够。

孩子从小应养成单独睡觉的好习惯,不仅可以培养独立性,而且也更健康。大人身体的挤压与呼出的二氧化碳不利于婴幼儿的发育与生长。当时母亲极力劝说我把孩子放在两米宽的大床的另一半,这样喂奶后好倒头继续再睡,不然走来走去,人都走清醒了,还怎么安睡。

当时为了保障老公的睡眠,他一个人安静地在楼上睡觉。夜里我一人起身喂孩子换尿布,忙得不亦乐乎。只是没想到疾病已然暗暗潜入夜,睡眠渐渐地不听使唤。也许母亲的建议有道理。而我当时只迷信书本,全部照搬德国育儿标准。它有其科学依据,但并非每条都适合我。

《悦读德国》在国内各大书店和当当网、京东网、文轩网、博库网热销中。

祸福相依,病后的我因祸得福,从全职工作岗位急流勇退,实现了自己的心愿:育儿为主,工作为辅。我不再觉得公司、业绩、收入是最重要的。它们曾经是最重要的。毕竟,凭借实力,过有尊严有格调的生活,是读书的终极意义。

有朋友说罹患抑郁症是一种潜意识的抗争,想做的事情必须做到,否则就生病来抗议。其实没人会傻到拿自己的健康开玩笑,尤其是抑郁症,严重起来可能戕害自身。

万事开头难,疾病让我学会了人生功课,并实现了自己的初衷,亲力亲为地照顾、接送和陪伴孩子,以自己的“育儿经”来安排和指导她的学习与生活,直到她一天天长大,成长为一个健康快乐和具有独立意志的少女。

多数德国人的理念是,父母亲负责教育孩子,祖父母负责宠爱孩子,也可以负责简单的接送和饭食,在父母因工作而不能顾及的时候。而教育孩子是养育者每日的责任与义务,每天都有不同的功课需要完成。父母责无旁贷,需要持之以恒地践行,直至孩子成年。

宠溺孙辈是老头老太偶尔为之的娱乐,为自身的晚境增添色彩,而非负累,为孙辈的童年锦上添花,而非必须。隔代亲足矣,隔代痛最好能缩减到一定的层度和范围,毕竟正常情况下,父母陪伴孩子的时间要比祖父母长久许多,孩子最亲近的、最信赖的人应是自己的父母。

在父母的悉心呵护与耐心引导下,孩子方能自由自在、健康快乐地成长。身心健康的家长与孩子,亲密无间的亲子关系,是幸福人生路上的重要砝码。

“回头再望某年,

那个曾经茫然困惑少年,

任凭旧日路上风声撕裂我,

风再起时,

默默地这心不再计较与奔驰,

无用再争取更多……”

哪怕途中历经狂风暴雨,Ende gut,alles gut, 结局好,一切均好。中德谚语如出一辙。

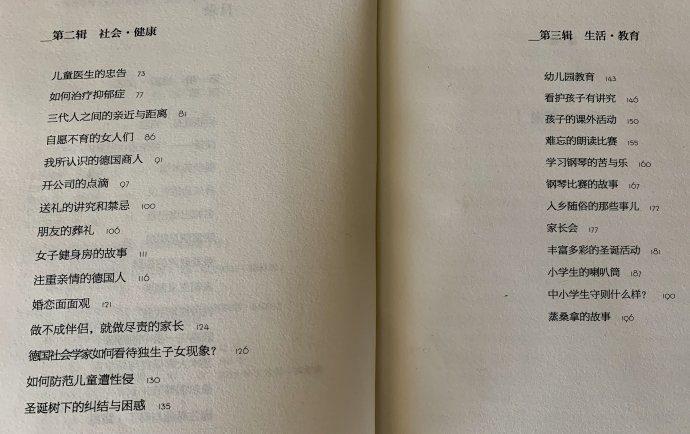

《悦读德国》第二、三辑里有多篇关于家庭、婚恋和育儿的文章。

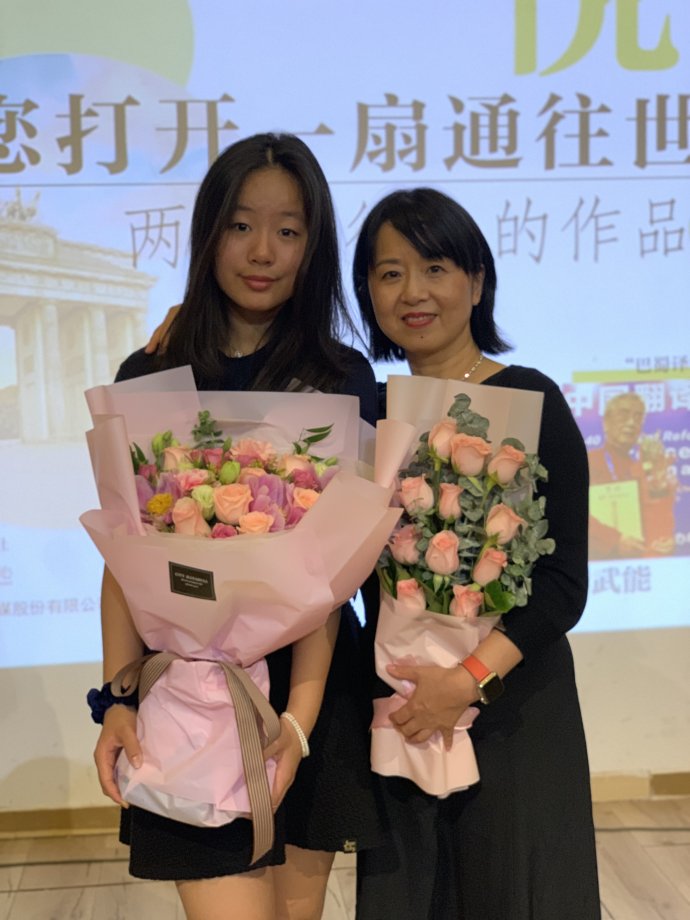

图06:作者与女儿今年四月份在四川文艺出版社举办的《悦读德国》读书分享会上合影留念。

推荐阅读:

责任编辑:

世界华文作家协会会员,与杨武能合译《格林童话全集》(译林出版社),与王荫祺合译《少年维特的烦恼》(收入河北教育出版社《歌德文集》)。90年代初留学德国,从勤工俭学到成立公司,业余笔耕,以独特视角关注德国历史、政治、文化与社会生活。2019年春出版散文集《悦读德国》(四川文艺出版社)。现为德国迅马科技有限公司董事长,德国川渝总商会执行会长,德国逸远慈善教育基金会理事,德国《华商报》专栏作者,欧洲暨世界华文作家协会会员。读万卷书,行万里路,钟情于大自然,热爱哲学、文学、艺术及音乐。

发言请遵守新闻跟帖服务协议

发言请遵守新闻跟帖服务协议