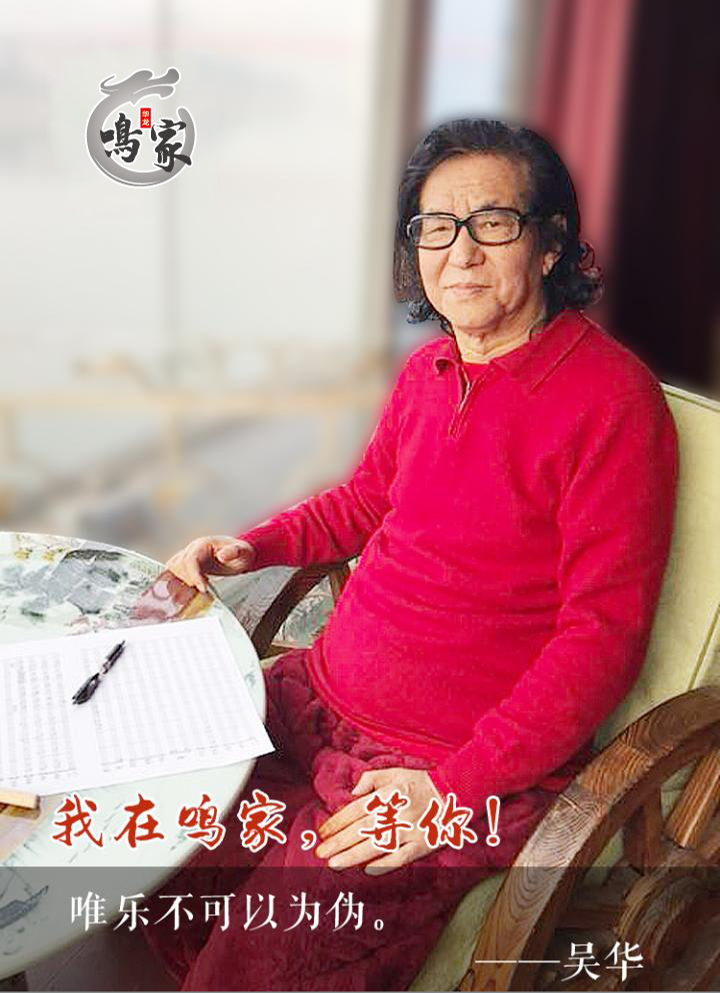

【鸣家】吴华:曾作《钓鱼城怀古》,再赴合川欲谱“传奇”

2019-05-09 14:00:00 听新闻

三年前,我接受了巴人乐团团长童正夫正式委托创作“钓鱼城”的音乐作品,多次到合川钓鱼城采访,今年4月27日——5月2日,我六下合川登钓鱼城,进行“钓鱼城传奇”民族交响诗的作曲采风。在合川采风创作期间,受到了合川区文化局、文化馆、合川民族乐团的热情欢迎和大力支持。

期间,我走访了多名民间艺人和历史学者,召开了"钓鱼城历史”和巴渝民间音乐座谈会,搜集了大量的创作素材。并多次登上“钓鱼城”进行实地考察,实地创作,目前初稿已基本完成。

巴人民乐团指挥刘捷(左)陪同吴华(右)前去采风

《泣血的鱼城》是依据1243年至1279年重庆合川南宋军民抗击蒙古铁骑的历史史实创作的一首中型民族管弦乐交响诗。南宋晚期,蒙古多路大军向欧亚扩张,四川合州军民在宋将王坚、张珏的率领下,以钓鱼城为军事要塞,抵御并抗击了蒙军围攻长达36年。1258年7月蒙军统帅蒙哥(元宪宗)在马鞍山顶遭的鱼城巨炮轰击身殁,迫使大军护蒙哥遺体北还,为争得蒙古汗位,蒙古帝国在中国、欧州、叙利亚与埃及等地的各路铁骑全面撤军、导致了蒙古帝国历史的大转折,并改写了铁木真(成吉思汗)妄想征服世界的政治野心。

《泣血钓鱼城》全曲共分三个部分:

第一乐章《抗战篇》以抗敌、水战、陆战、炮战牺牲等,战斗场面为背景,描写了这场宋元拼杀、血肉横飞的残酷战争场面。

第二乐章《思乡篇》在旷日持久之苦攻、困守的情势下,分别表述两军思多望归,祈念和平的悲壮而细致的思想感情。

第三乐章《合欢篇》为尊重历史史实,在元·忽必烈统一中国后,续延宋祚,孤军抗敌的钓鱼城回到祖国的怀抱。人心思定、和平统一的局面即化做分久必合、汉蒙相庆的欢乐场面。

综上所述,这首交响诗是在汉蒙拼杀、宋元情仇的历史背景下创作的。

它以战争与和平、分裂与统一的历史观点:以艰苦卓绝的攻守所杀为情节并以战争中的生死爱恨为情感纽带,它不仅描绘了中华民族在七百年前的一场民族战争,也体现了古代四川人民英勇不屈,艰苦抗战的爱国立义情怀,对当今仍有一定的教育意义。

吴华(右)为了创作六赴钓鱼城,巴人民乐团指挥刘捷(左)陪同

钓鱼城怀古

调寄《摸鱼儿》

吴华词

相传远古时,四川合州三江洪水泛滥,瘟疫横行,众百姓上山選难,在饮饿病痛无望之时,突天降巨人,手执长竿,从江中钓起无数鲜鱼,熬汤分给灾民,使百姓得以重生。因此,山顶垂钓处被称为钓鱼台而得名。

又:1258年蒙军南侵,川军以的鱼城为军事要塞坚守长达36年之久,战事中,蒙哥汗(元宪宗)遭宋军炮击身亡于此,为争得汗位,蒙骑从欧亚大陆全面撤军,改写了蒙古帝国扩张的历史甩钓竿,凭空飞来,蒙汉惊天鼙鼓!

嘉陵涪渠合川处,鏖战万炮千弩,悲朝暮!

看蒙哥,马鞍山头汗梦苦。

飞丸惶怖,帅旗乍崩。

军魂坠落,三江浪花舞。

问青史,万里长烟吞吐。

华夏几多貔虎?

短刀长枪战与降,

青梅酒中漫煮。

凝神佇,人道是,

思爱情仇感肺腑,无尽杀戮

幸我得巨神,

悯人悲天!

竿钓千古!

2012年11月2日重庆合川钓鱼城

责任编辑:

作曲家、指挥家(国家一级),中国音协会员,中国戏曲音乐学会副会长,中国民乐指挥专业委员会理事,中国民族管弦乐学会理事,中国戏曲学院教授、研究生导师,北京京胡研究会副会长。自60年代起曾师从秦鹏章、史介绵、李执恭先生学习指挥;师从张文纲、赵宋光先生学习作曲理论;师从冯子存、王铁锤、胡海泉、安如砺诸多名家学习各种民族乐器的演奏。

至今已有二千余首作品问世,有数百首各类音乐作品在中央和北京各电台、电视台播映。 历任北京业余民族乐团指挥、北京朝阳艺术学院民乐队队长、首都《战旗》毛泽东思想宣传队作曲指挥、邢台市京剧团指挥、中国歌剧舞剧院作曲、文化部红旗越剧团作曲指挥、中国录音录象出版总社音乐编辑、河南开封师范作曲讲师,东方歌舞团作曲指挥,中国戏曲学院作曲、合奏课教授等职务。

发言请遵守新闻跟帖服务协议

发言请遵守新闻跟帖服务协议