【鸣家】郑川:洼地缘何到高峰?

2018-04-20 14:00:00 听新闻

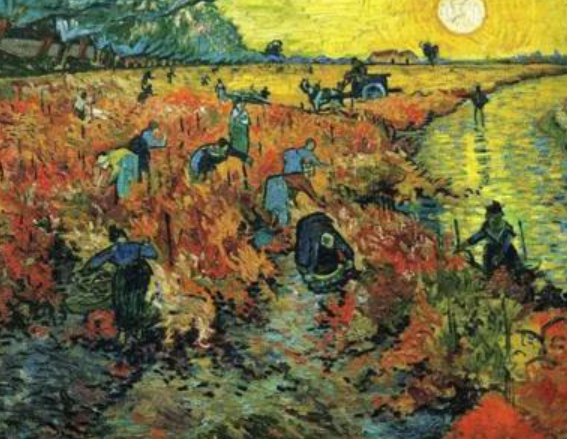

1890年7月29日,一个三十七岁名叫文森特·梵高的艺术青年,因为众说成谜的致命枪伤,走完了他人生及创作道路。他不长的创作周期中,它创作了864张油画,1037张素描,150张水彩画。然而,终其一生仅有《红色葡萄园》(The Red Vineyard)以400法郎(相当于今天的六七千人民币)被卖出。

文森特·梵高《红色葡萄园》75 X 93cm ,1888,现存于莫斯科的普希金艺术博物馆(Pushkin Museum of Fine Arts)。

在今天,这是一个普通得不能再普通的艺术青年的作品价格!

2014年11月5日,同样是这个艺术青年,其1890年创作的《雏菊与罂粟花》以6176.5万美元(约377,445,915元人民币)被中国的藏家收购。在此前,他的作品至少有九件创造了超过3500万美元的拍卖价格记录。

事实上,这种伤感的故事似乎在世界各地都在普遍发生。在中国,有陈子庄;在美国有亚瑟·皮那让。他们都被称为“梵高”。

“他们是远离地球的星星,过一段时间人们才能看见他们的光芒”。艺术的价值与其价值认识,在时间、空间上的不一致似乎是一种常态。梵高的价格纪录还会不断刷新,艺术从价值洼地通向高峰的故事仍会不断传说。

一百年前无人问津的作品,未有任何改变,有的只是岁月侵蚀。何以价格此一时彼一时?是上帝疯了?造化弄人?还是艺术的价值评估太过主观?

艺术,是创作者经年累月修养所蜕化成蝶,甚至于一些伟大作品更以艺术家苦难一生为养分。“人不可能两次踏进同一条河里”。在时间的流里,艺术与人个体或群体精神情感世界紧密相连,而具有无可替代性。这或许使其显示出一种无以估价的特性及魅力。

然而,商业社会的任何物都被要求进行价值量度,商品交换的逻辑,物的思维描述及理解艺术成为必然。“艺术到底值多少钱?”之类问题在今天回被反复提出,并不厌其烦地要求确切回应。

商业社会总在要求一切东西变成钱或者更多钱。与其说是艺术家作品的精神性,还不如说其作品天价及与金钱的物质关联性,提出了塑造梵高这样的艺术家明星,供世人扼腕唏嘘的要求,并创造了生成艺术家常人难以想象的作品天价的土壤。

皮那让是一个放弃了有前途的商业漫画,而付出毕生精力于绘画的无名画家,一辈子没有成家。1999年,85岁郁郁而终。其所有被遗弃的多达7万幅作品被房屋收购者以2500美元收购。艺术史学家威廉·伊涅斯·霍姆花了好几个月的时间研究,并称其为“这个时代里最好的抽象派画作”。图为临终后作品被清理的现场。

亚瑟·皮那让《无题》,1954年

艺术品有什么价值?什么在决定艺术品的价格?为什么会有价格变动如此之巨的魔幻现实?艺术的价值及价格,才是大众关切的最核心问题。要切实回应上述世俗之问,需要深入艺术品的多元价值体系,需要细分每一种艺术“价值”立足点及指向,并缕清艺术在当代的商品价值、产业价值。

安迪·沃霍尔《美元符号》,丝网版画,102×81㎝,1982

按照马克思政治经济学的一般观点,作为商品的艺术品,其“价值”体现为凝结在商品中无差别的人类劳动,包括了使用价值(use value)和交换价值(exchangable value)。一件艺术品,艺术价值、美学价值、历史价值(文物价值)、访问价值、投资价值、经济价值等等“价值”,互相影响,紧密关联,一道构成了丰富内容的价值体系。

首先,艺术品的使用价值。使用价值是艺术品满足人们某种精神性需要的属性,是艺术品的有用性或效用,核心体现在艺术品相对于艺术观赏者的某种精神需求的满足程度。艺术风格越独特,民族性和地域性越典型,“原创性”越高,越会显示其高使用价值。它决定于艺术价值,来源于对物质材料的“艺术性的改造与加工”, 既是“有意味的形式”,又是“美在观念”的体现,能给观赏者带来独特的审美体验。艺术品的使用价值不仅基于独特的审美价值,还可能看重其文化价值、教育价值或历史价值等等。

其次,艺术品的交换价值。交换价值是艺术品作为甲商品可交换单位数量乙商品的价值,主要体现为“值多少钱”的问题。即艺术品的市场价格体现出的与作为特殊商品的货币相交换的比例或关系。不同于艺术品的使用价值反映艺术与人的需要之间的关系,交换价值是艺术商品的社会属性,反映的是艺术品生产者与其它商品生产者之间的社会关系。

再次,艺术品的顾客价值。艺术面向不同的受众和顾客,显示出不同的价值适应。顾客作为商品购买者、未来的消费者,在购买商品所得收益和花费代价(购买成本和购后成本)比较基础上形成不同的心理感受或体验。艺术品作为以满足精神性需求为主,更带来不同的使用价值或价值满足感,体现为千差万别的价值体验及顾客价值。

艺术品的心理价值,以购买者的核心利益诉求在艺术品购买活动中的实现程度来定义,以从艺术品那里获得的满足感大小来判断。艺术品的价格价值体现在,如果顾客认为用较高的价格,即“溢价”买到了艺术品,获得的顾客价值则较低。反之,则相反。

艺术品的价值还体现在其它综合性需求的满足。作为一种高雅的文化消费行为,购买艺术品可以享受如艺术的知识普及,美学、艺术、哲学的交流、熏陶等高品质增值文化服务。另外,艺术品的购买因此带来社会身份的区隔及荣誉感。凡勃伦(Thorstein B Veblen)认为,艺术品的效用同其价格高低关系密切。“在任何高度组织起来的工业社会,荣誉最后依据的基础总是金钱力量;而表现金钱力量,从而获得或保持荣誉的手段是有闲和对财物的明显浪费”。

凡勃伦(Thorstein B Veblen)《炫耀性消费》

最后,也是最重要的艺术品核心价值:美学价值及艺术价值。视觉艺术一直被称为美术,就是因为艺术感受、领悟客观事物或现象,专注于对象生动可感的表现性形式,并将其呈现为美。人类社会实践发展到一定阶段,在科学的认知关系、伦理的规范关系外,会与客观事物或现象,历史地发生和建构了一种成熟、纯粹的审美关系。

人们消费,不仅仅是“买东西”,更希望得到一种美的体验或情感体验。在成熟市场经济条件下,经济审美化,产品审美化和环境(居住环境、工作环境、商业环境等)审美化,催生了浅表化的、以娱乐视觉为目的视觉产业。视觉艺术的美学价值赋予其商品价值及产业价值。

艺术品的商业价值,是商业社会的客观存在。“目光聚集的地方,金钱必将追随”。今天,数以亿计的人们通过互联网络成为图像供应者和美的传播者。艺术的交换价值,使其可以作为商品进行广泛交换,通过买进卖出获取高额利润,而体现为投资价值;艺术通过版权授让,艺术与商业品牌或其它产业结合,形成艺术的产业价值。

英国BBC播出的纪录片《墙上的艺术》截屏图片

英国BBC播出的纪录片《墙上的艺术》揭示了作为室内装饰的艺术品复制行业在今天的盛况。视觉艺术作为视觉产业主要视觉资源、加工对象、创意源泉,使艺术家通过复制、发行、改编、传播、展览和出租等权利行使,获得丰厚创作回报。艺术品内蕴的创意创新价值、审美教育价值、文化传播价值,使其具有独特的、持续的产业价值。

今天,艺术的产业价值体现在,绘画从二维平面转移至三度空间的雕塑,传统工艺媒材、手段发生与当代艺术蝶变结合,优秀艺术创新进入地铁站、广场等城市公共空间、公共场域适应艺术公共化需求等等诸多领域。

台湾高雄美丽岛站“光之穹顶”

艺术追求精神性超越,但没法回避商业。艺术密切关联产业开发及其商业价值,因而埋下了艺术价格暴增暴涨的基因。商业社会变现艺术价值的驱动力及其成果,对于活着的艺术家,有了更充分动力、更有利条件进行艺术生产再生产;而对于那些属于未来的艺术家,至少生成了新的神话,并促成更多的对艺术的关注及呵护。

注:本论编自《当代视觉艺术传播及策划》(郑川,中国人民大学出版社,2017.10版)第12章“多重价值的行销”,下论为“艺术的当代藏护”。

责任编辑:

四川美术学院艺术人文学院艺术策划与管理系教师,中国文艺评论家协会会员,重庆美术家协会会员,艺术学博士,重庆职教学会等智库专家,历任四川美术学院宣传部副部长、美术学系副主任,公共课教学部主任及版画系、手工艺术学院、实验艺术学院总支书记、副院长等职务。长期立足艺术学与传播学、社会学、法学、管理学等学科的跨学科结合,从事艺术展览及文化创意产业发展研究及策划实践。

2000年起,策划了重庆首个农民工节“我为城市添光彩”艺术展演(2007年),“德中同行——文化艺术的衍伸及中德当代艺术”德中文化论坛(2008年)与“麦田的守望”双人联展(2006年)等学术及展览活动。近年来致力艺术介入乡村振兴、城市更新,城乡艺术博物馆建设,漆艺术、木刻版画艺术、当代新类型公共艺术的专题研究。近年,先后有《当代视觉艺术传播及策划》(中国人民大学出版社)、《中国木刻艺术流变史》(人民美术出版社)、《巴蜀漆艺术史》(中国纺织出版社)、《介入失落之境——当代艺术的文化创新与空间生产》(清华大学出版社)等专著出版,并在《美术》《艺术评论》《中国名城》《南方周末》《中国教育报》《中国美术馆》《美术报》等报刊有数十篇文章发表。

发言请遵守新闻跟帖服务协议

发言请遵守新闻跟帖服务协议